千教网 > 美食 >

出品:科普中国

作者:Denovo团队

监制:中国科普博览

生活中,许多人有过这样的经历:一次食物中毒后,对某种食物产生了持久的厌恶感。比如,吃了一次不新鲜的生蚝,导致上吐下泻,在之后的很长一段时间内,即使再次看到美味的生蚝,也提不起吃它的兴趣。

2025年4月,《自然》杂志上的一项研究,揭示了大脑对“食物中毒”的神经反应机制。那么,在进食后数小时出现症状的情况下,大脑是如何将不适感与特定食物联系起来的呢?这项研究找到了答案。

小鼠实验:规避“有毒”的葡萄饮料

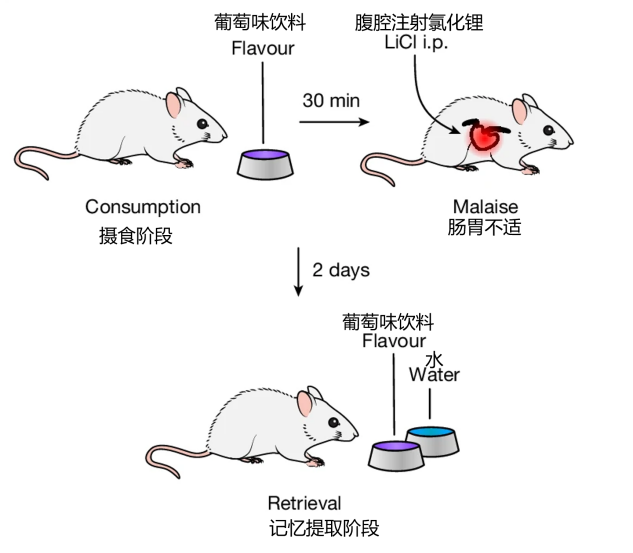

为了探究食物中毒后的影响,研究人员先让实验小鼠饮用一种葡萄味的Kool-Aid饮料(Kool-Aid是一种速溶饮料粉品牌),这种葡萄味道对小鼠来说是以前从来没喝过的。30分钟后,小鼠并没有立即表现出任何不适,接着被注射了一种氯化锂(LiCl)化合物,这种物质可以引发短暂的胃肠道不适,以此来模拟“食物中毒”。

小鼠食物中毒示意图

(图片来源:作者使用AI生成)

为什么要在小鼠喝下饮料30分钟后才让其产生不适呢?这是为了更符合现实生活中常见的情境——我们往往在饭后数十分钟甚至数小时才感到恶心或不适。这样设计可以用来探究:大脑是否还能准确地把“早先摄入的味道”与“之后的身体不适”建立起联系?

在经历了一次“葡萄味+胃肠不适”的组合后,小鼠被放置在一个选择装置中,面对两个饮水瓶:一个是葡萄味Kool-Aid饮料,另一个是清水。仅仅一次胃肠不适经历后,小鼠就清晰地表现出偏好转移。它们明确地避开葡萄味饮料,选择喝水。这表明它们已将葡萄味与“生病”联系在一起,并在行为上主动回避。这种现象被称为“条件味觉厌恶”,是动物避免摄入潜在有毒食物的一种本能性学习方式。

模拟小鼠食物中毒实验

(图片来源:参考文献[1])

研究人员还发现,这种厌恶记忆只会在面对“新颖”味道时形成。如果小鼠在实验前已经连续四天接触过葡萄味饮料,也就是提前“熟悉”了这种味道,那么即使之后再注射氯化锂化合物,它们也并不会表现出同样的回避行为。这说明,大脑在面对新鲜体验时更加警惕,更倾向于将新味道标记为潜在风险,而对熟悉的食物则不易形成负面关联。

“延迟学习”的神经机制

动物的大脑,当然也包括我们人类的大脑,是一个擅长“关联”的高手,哪怕两件事之间隔了半个小时,它也能把“吃过的东西”与“肠胃不适”牢牢地绑定在一起。那么,大脑到底是怎么做到这一点的呢?

研究人员通过对小鼠大脑的活动进行追踪,发现了一个关键的“记忆中枢”——中央杏仁核(central amygdala, CEA)。这个区域过去就被认为和恐惧、情绪的学习有关,而这项研究进一步证实,它在味觉与延迟不适的关联中扮演了核心角色。

实验发现,中央杏仁核在以下三个阶段都特别活跃:当小鼠第一次尝到新味道时、30分钟后感到不适时、以及两天后回忆起这个味道时。中央杏仁核就像一个负责记录“危险食物清单”的记录员,会把“葡萄味”这条信息从味蕾一路关联到“这种食物吃了会不舒服”的结果,并储存在记忆里。

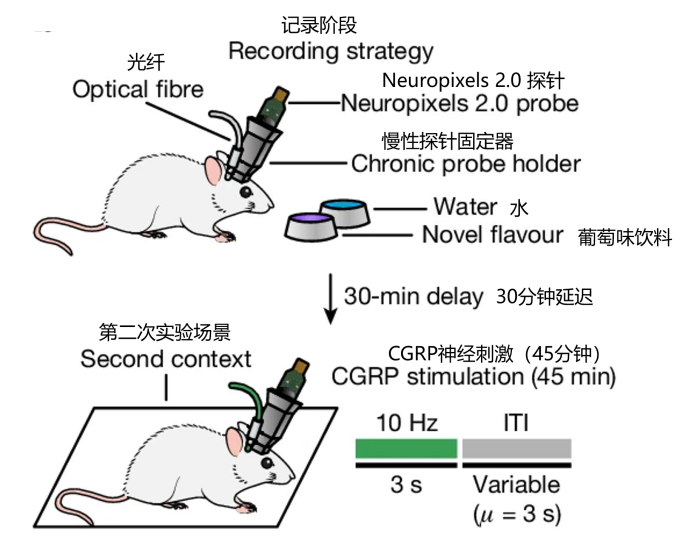

而连接这一切的,是一群来自脑干旁脑桥的神经元,它们被称为 CGRP神经元。这些神经元可以感知小鼠身体的不适状态,比如恶心、胃胀或肠道反应,然后把“你生病了!”的信号快速送到中央杏仁核。科学家甚至用光遗传学手段激活这些CGRP神经元,成功让小鼠在没有真正中毒的情况下,也对某种味道产生了厌恶。

通过光遗传学手段让小鼠没中毒的情况下对某种味道产生了厌恶

(图片来源:参考文献[1])

更妙的是,这种信号传递不是“广播式”的,而是精准定位的。CGRP神经元会“重新激活”中央杏仁核中曾经对特定味道反应过的神经元——这就像某种“定向回忆机制”。如果某个神经元在你第一次吃葡萄味食物时曾活跃过,等你30分钟后感到恶心时,它又会被再次激活。这种“重激活”被认为是记忆巩固的关键环节,是大脑完成“延迟学习”的神经机制基础。

大脑通过神经重激活机制强化记忆

大脑的“记忆巩固”并不像电脑那样可以一键保存,而是一个需要“重复确认”的过程。在这项研究中,科学家通过一种先进的Neuropixels 2.0 探针技术,从小鼠“进食”到“生病”再到“回忆”,对中央杏仁核的单个神经元进行长时间记录,实时观察它们在整个过程中的活跃情况。

他们发现,那些曾经在小鼠首次饮用葡萄味饮料时活跃的神经元,在30分钟后小鼠因胃不适时再次被激活。更重要的是,这种“二次激活”并不是随机的,而是与最初编码特定味道的神经元高度吻合。就像这些神经元“牢牢记住”了这一味道并表示:“就是这家伙害我不舒服,下次别再碰了!”

这种机制被称为再激活驱动的突触可塑性,意思就是神经元之间的连接会因为这种重复激活而变得更强,由此形成一种稳定的神经“记忆印记”。这也解释了为何一次中毒经历就足以让我们终生记住“不要再吃它”。相反,如果没有出现不适反应,这些味道相关的神经元很快就会“冷静”下来,相关记忆也会逐渐淡化。

研究人员还发现,如果小鼠缺乏CGRP神经元,即使经历了胃部不适,它们的大脑也无法重新激活曾经参与味道编码的神经元。这说明,没有这个像中转站一样的CGRP,大脑就无法完成“把不适感归因于刚吃过的东西”这一学习任务。这也进一步证明了:CGRP神经元是连接“生病”和“记忆”的神经桥梁,而中央杏仁核是大脑中负责打标签、下结论的“反应中枢”。

总结

这个发现揭示了一种全新的记忆形成方式:并不是所有记忆都需要反复学习,在某些情况下一次经历就足够产生“难忘的记忆”。不过,前提是你的身体反应够“强烈”,你的大脑能准确捕捉到这一点,并通过再激活与神经可塑性机制将其牢牢地写入记忆系统。除了适用于食物厌恶,这可能还是我们面对创伤性记忆时形成强烈情绪反应的神经基础。

从生存进化的角度来看,这种机制或许曾帮助我们的祖先避开了腐烂的浆果、有毒的菌菇,甚至是只尝过一口的有害饮品。那么,你有过类似的经历吗?有没有什么食物,让你经历过一次食物中毒后,就再也不愿接触了?跟我们分享一下你的“厌食记”吧!

参考文献:

[1]Zimmerman, Christopher A., et al. A neural mechanism for learning from delayed postingestive feedback. Nature (2025): 1-10.

[2]Wilcoxon, Hardy C., William B. Dragoin, and Paul A. Kral. Illness-induced aversions in rat and quail: Relative salience of visual and gustatory cues. Science 171.3973 (1971): 826-828.

[3]Garb, Jane L., and Albert J. Stunkard. Taste aversions in man. American Journal of Psychiatry 131.11 (1974): 1204-1207.

- 上一篇:别让这口夏天,拖累你的肾!荔枝食用指南来了

- 下一篇:没有了

猜你喜欢

- 2025-06-23 控糖误区大揭秘:这7种食物让血糖悄悄失控!

- 2025-06-16 食物发霉,切掉坏的部分就能吃?小心“隐形杀手”!

- 2025-05-14 食物成瘾与慢性疾病:隐藏在舌尖的“甜蜜陷阱”

- 2025-05-06 世界哮喘日|哮喘病人不能吹空调?也不能运动?真相是……

- 2025-05-04 能减轻脂肪肝,还能减肥!这种碳水建议多吃!

- 2025-05-01 冬季莫斯科好玩吗,那冬季减肥的食物有哪些,那冬季减肥有哪些错误方法

- 2025-04-23 想要补肾应该吃什么,常吃哪些食物让你肾越来越好,想要瘦身运动可以吗,饮

- 2025-04-18 这一信号出现时,妈妈应该窃喜,能促进宝宝大脑发育

- 热门推荐

- 热门tag